Les chiens courants de races françaises : un patrimoine millénaire

Affinée par des siècles de culture riche, la chasse aux chiens courants dans notre pays a abouti à l’un des groupes de races parmi les plus élaborés au monde.

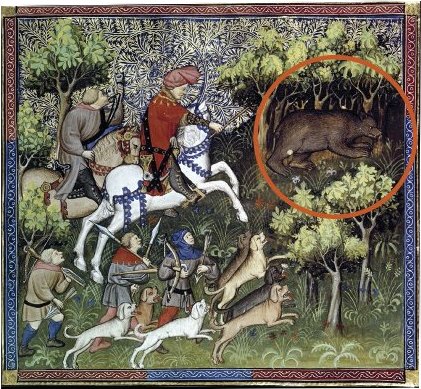

La présence de chiens courants, facilement reconnaissables à leurs oreilles tombantes, est attestée en Gaule dans le traité sur la chasse du philosophe et historien Arien. Il y relate que les Gaulois se plaisaient surtout à voir leurs grands griffons rivaliser et qu’ils se livraient à la chasse « non pour le profit, mais pour le plaisir ». À partir du Moyen Âge, les robes des courants se présentent sous deux variétés de poil, ras ou fort, et les premiers types raciaux prennent réellement forme. L’apparition du chien dit « gris de Saint-Louis », que Louis IX aurait ramené de la septième croisade au XIIIe siècle, marqua le renouveau des sujets à poil fort et fut le véritable point de départ de la sélection du griffon nivernais actuel.

Chiens courants : variétés royales

Premier auteur cynégétique dans notre pays, Gaston Fébus évoque ensuite le chien des Ardennes, devenu saint-hubert, qu’il avait ramené de cette région longtemps ballottée par le système féodal de l’époque. Il décrit également avec précision le chien bleu de Gascogne , ce qui laisse à penser que son type était déjà bien fixé et donc ancien.

Du XVe au XVIIIe siècle, les seuls chiens courants connus et reconnus en France furent les quatre « variétés royales », nommées de cette façon parce qu’elles ont composé exclusivement et durablement les équipages des monarques. Ainsi, dans La Vénerie (1561), ouvrage illustré sur lequel s’appuyèrent plus tard des naturalistes tels que Buffon et Daubenton, Jacques du Fouilloux présente avec force détails les chiens blancs (du Roy), les fauves (de Bretagne), les gris (de Saint-Louis) et les chiens noirs, « anciens de l’Abbaye Saint Hubert en Ardenne ».

On peut raisonnablement en déduire que tous les courants actuels sont plus ou moins directement issus, par croisements entre eux ou avec d’autres souches moins fixées et disparues depuis, de ces lignées historiques.

Le génie des grands veneurs

On ne peut néanmoins occulter l’évolution marquée sous Louis XV, qui, désirant aller plus vite pour prendre les cerfs, s’entoura de chiens anglais, réputés plus rapides. Après une période de bouleversements sociaux et politiques de grande envergure à la fin du XVIIIe siècle, le Second Empire vint apporter une bouffée d’oxygène à l’élevage des chiens de chasse en général et des courants en particulier. Lors de la première exposition canine au Jardin d’acclimatation de Paris en 1863, puis durant celle du Cours-la-Reine en 1865, les veneurs ont présenté des meutes ayant non seulement parfaitement conservé les caractères de leur type propre, mais encore bien améliorées dans leur race et susceptibles de rivaliser avec succès pour la prise des différents gibiers.

Les croisements allaient bon train, le plus souvent dans le but tout à fait louable d’accroître l’efficacité des meutes, mais le peu de moyens de communication cantonnait l’élevage à des sélections localisées, et chaque équipage ou chasseur tenait son propre livre de chenil.

Ces races naissantes portaient dès lors simplement le nom de la province qui leur avait servi de berceau (comme l’illustrent toujours les griffons vendéens, les fauves de Bretagne ou les bleus de Gascogne), celui de leur créateur ou de son domaine (comme le Lévesque ou le Billy), ou encore celui des souches qui en étaient à l’origine (pour le gascon saintongeois ou le basset artésien normand). À partir du début du siècle dernier, le regroupement des amateurs de chiens courants au sein de la Société de vénerie, qui agissait déjà en concertation avec la Société centrale canine (SCC), créée en 1882, a permis d’identifier toutes les lignées dont les caractères étaient constants et transmissibles par la reproduction.

Parfois, le point de départ d’une race demeure confus

Elles ont été pour la plupart dotées d’un standard, imprécis mais légitime, définissant les caractères spécifiques de leur morphotype et permettant d’apprécier leur conformité aux critères raciaux. Experts et auteurs de référence, tels que le comte Le Couteulx de Canteleu et Pierre Megnien, participèrent activement à ce grand élan cynophile par leurs ouvrages. Parfois, le point de départ d’une race demeure confus. Il peut avoir pour origine des croisements entre plusieurs souches déjà existantes ou bien une sélection fine, faite à partir de sujets présentant des aptitudes semblables. Entre les deux guerres, c’est le comte Henri d’Andigné, président de la Société de vénerie et vice-président de la SCC, qui entreprit la lourde tâche de clarifier la situation.

Chiens courants : un réservoir de races unique

En 1951, un nouveau manuel de standards fut édité. Puis en 1957, un additif changea la classification. Les anglo-poitevin, anglo-gascon saintongeois et anglo-français à poil long disparurent alors de la nomenclature. Laissant laisser la place aux variétés que nous connaissons aujourd’hui. Petite particularité du langage cynophile français, le qualificatif d’« anglo-français », qui désigne depuis longtemps des races composant l’essentiel des meutes de chasse à courre, n’est pas à prendre au pied de la lettre.

Déjà dans le manuel des standards de 1930, il est indiqué. : « Si nous avons été amenés à adopter ce terme “anglo-français”, c’est faute d’en trouver un autre mieux approprié, mais nous ne voudrions pas qu’il évoque l’idée d’un partage par moitié, ce qui donnerait au sang fox-hound une part trop considérable. (…) En effet, le bon anglo-français est beaucoup moins un métis qu’un chien français modifié, infusé d’anglais, mais à prédominance française, que l’éleveur fait monter à l’échelon supérieur pour le maintenir ensuite sous cette forme nouvelle qui redevient l’espèce . »

Longtemps répartis entre divers groupes en fonction de leur taille au garrot, tous les courants et les courants reconnus comme spécialistes de la recherche au sang sont réunis depuis 1987 dans le groupe 6 de la nomenclature de la Fédération cynologique internationale (FCI). Néanmoins, rien n’est pour autant figé, comme le confirme l’enregistrement pour la France de l’anglo-français de petite vénerie en 1978 – marquant l’aboutissement de plus d’un siècle de vicissitudes -, le changement de nationalité du bruno saint-hubert en 2003. La résurrection du briquet de Provence en 2009 ou encore le retour à une seule race en deux variétés de taille pour le gascon saintongeois.

Chiens courants français : un tiers du patrimoine mondial

Au bout du compte, si l’on examine la liste de nos races, on s’aperçoit que notre patrimoine national représente plus d’un tiers des chiens courants officiellement reconnus par la FCI. Pour autant, en matière d’élevage, même si les clubs de race font tout leur possible pour maintenir un maximum d’effectif en race pure, c’est-à-dire enregistré au Livre des origines français , le nombre annuel d’inscriptions n’est pas réellement représentatif de la situation des courants sur les terrains de chasse.

On peut comprendre, sans forcément l’excuser, que les propriétaires de meutes composées de plusieurs dizaines de chiens rechignent à faire les démarches et frais nécessaires. D’autant que la vente n’est pas le but principal de leur élevage, et qu’un courant se cède en moyenne moitié moins cher qu’un autre chien de chasse. Enfin, les veneurs, qui, faut-il le rappeler, ont inventé la tenue de documents généalogiques, entretiennent souvent de façon immuable leurs propres livres de chenil depuis des siècles.

Des Français d’origine étrangère

Créé juste après la guerre de 1914-1918 par des veneurs de lièvre qui chassaient à cheval dans le massif des Landes de Gascogne, le beagle-harrier est le fruit du métissage des deux races britanniques dont il porte le nom et comble le vide de taille qui existe entre elles. Malgré un standard établi dès 1925, la difficulté à homogénéiser son élevage dura jusque vers la fin du siècle dernier, et la race ne prit son type actuel, très réussi, qu’après la rédaction d’un standard particulièrement précis homologué par la FCI en 1988.

Quant au cas du Bruno saint-hubert, originaire de Suisse alémanique, il souligne de façon étonnante la passion que nous portons aux belles et bonnes races. Son élevage ayant été abandonné en 1990 dans son pays, le Club français des courants suisses demanda la naturalisation des lignées utilisées chez nous pour la chasse du sanglier. Cette démarche sans précédent aboutit en 2003 à la reconnaissance de la race par la SCC, sous le nom de “bruno saint-hubert français”.

Nomenclature des races françaises de chiens courants (groupe 6)

Section 1 – 1 : Chiens courants de grande taille

Billy

Français blanc et noir

Français blanc et orange

Français tricolore

Gascon saintongeois (grand et petit)

Grand anglo français blanc et noir

Grand anglo français blanc et orange

Grand anglo français tricolore

Grand bleu de Gascogne

Grand griffon vendéen

Poitevin

Section 1 – 2 : Chiens courants de taille moyenne

Anglo français de petite vénerie

Ariégeois

Beagle-harrier

Briquet de Provence *

Briquet griffon vendéen

Bruno saint-hubert français

Chien d’Artois

Griffon bleu de Gascogne

Griffon fauve de Bretagne

Griffon nivernais

Petit bleu de Gascogne

Porcelaine

et Section 1 – 3 : Chiens courants de petite taille

Basset artésien normand

Basset fauve de Bretagne

Grand basset griffon vendéen

Petit basset griffon vendéen

* Races en instance de reconnaissance par la FCI.

Le Chasseur Français n° 1505 – juillet 2022

Les autres actualités de la Vènerie

Abonnez-vous à la Lettre des Amis pour rester informé de l’actualité de la chasse à courre par mail chaque mois

Les autres communiqués

Les autres revues de presse

23 janvier 2026

Il fabrique des trompes de chasse

Le Berry Républicain - ven 23 janvier 2026 La vie est parfois simple comme une annonce. Celle parue dans la presse en…

23 janvier 2026

Pierre Rigaux privé de salle municipale pour sa conférence sur la chasse à courre

Le Chasseur Français - jeudi 22 janvier 2026 Le refus d'un maire de Seine et Marne de mettre à disposition une salle…

23 janvier 2026

Protection animale : des chasses à courre… avec des êtres humains comme proies

Samuel Martin - Boulevard Voltaire - 22 janvier 2026 Cette pratique anglaise est digne des Monty Python, mais…

20 janvier 2026

Contre la chasse à courre, Pierre Rigaux remet son costume de militant payant et de pleureuse gratuite

Vincent Fermon - L'Action agricole picarde - lun 19 janvier 2026 Le militant animaliste Pierre Rigaux peste contre…

19 janvier 2026

Chasse à courre : Fabiola, jeune femme de Châteaubriant, raconte sa passion pour la chasse à courre

Actu.fr - sam 17 janvier 2026 Fabiola de Freslon, originaire de Châteaubriant (Loire-Atlantique), pratique la chasse à…